岡山でインドネシア映画「珈琲哲学」上映 ユネスコ創造都市の連携事業で

インドネシア映画「珈琲(コーヒー)哲学~恋と人生の味わい方~」を原作者と共に見る上映会が10月10日、ノートルダム清心女子大学(岡山市北区伊福町2)で開かれた。

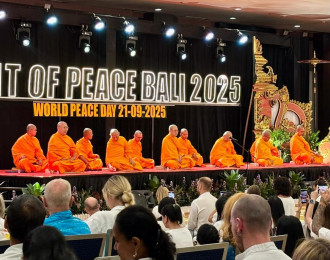

同イベントは、2023年10月に「ユネスコ創造都市ネットワーク・文学分野」で加盟した岡山市と、2021年に同じ分野で加盟したインドネシア・ジャカルタとの連携事業として開かれた。

当日は、原作「珈琲の哲学」著者のディー・レスタリ(Dee Lestari)さんと日本語版の出版監修を務めた上智大学総合グローバル学部の福武慎太郎教授、文学創造都市ジャカルタオフィスの広報担当のディッタ・セカル(Ditta Sekar)さん、岡山市文化振興課文学創造都市推進担当課長の門田陽子さん、ノートルダム清心女子大学国際文化学部の工藤裕子准教授と学生など約35人が参加した。

書籍「珈琲の哲学」は1996(平成8)年、19歳で書き上げたという。2006(平成18)年にインドネシアで出版、2016(平成28)年に映画化された。日本では2019年に書籍化された。同著は18編から成る短編集で、そのうちの一編を映画化したもの。映画で登場するカフェは実際に現在もカフェとして営業し、3店舗まで拡大しているという。映画は、シリーズ3まで上映した。

同映画は、コーヒー店「フィロソフィ・コピ」を経営するジョディとベンの物語。2人の生き方、2人の友情、それぞれの父親との関係性、「おいしいコーヒーとは」など多くのテーマを描いている。

福武さんは「インドネシアは世界4位の人口となる2億8000万人。経済は急成長しているが、出版文化は縮小傾向だった。最近は若い世代の間で、本を読む、本を持ち歩くことがかっこいいとされ、小説を読む文化が再拡大しつつある。日本の文学は村上春樹さんをはじめ、多く読まれているが、日本にインドネシアの文学を伝える場面は少ない。ディーさんのように普遍的なテーマの小説は日本の人にも読んでほしい」と話す。

ディーさんは「日本はインドネシアから見れば、兄や姉のように成熟した存在。インドネシアには新しいものを作り出そうとするエネルギーはあるが、日本のようにその文化を守っていく価値観が少なく、日本を見習いたいところ。また日本にやって来たい」と話す。