岡山の吉備津神社、放水銃でクールダウン 参拝者はびしょぬれに

吉備津神社(岡山市北区吉備津)で8月31日、放水銃を使ったクールダウンイベント「びしょ濡(ぬ)れイベント」が行われた。

同イベントは、2022年に文化庁の補助事業で消化設備を自動放水銃システムに更新をしたことをきっかけに、動作確認と操作の訓練のため、本殿に放水を始めた。初めは参拝者がぬれないように注意喚起していたが、びしょぬれになって楽しむ子ども連れも増えたという。

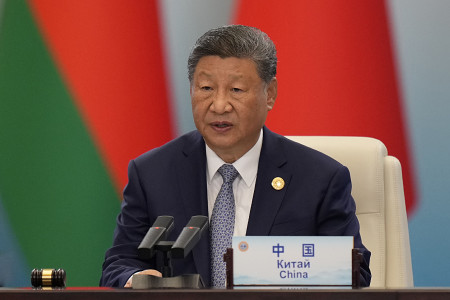

同神社は、桃太郎の寓話(ぐうわ)の元になった吉備津彦の温羅(うら)退治が伝わり、矢立神事や鳴釜神事などが現在も行われている。大吉備津彦命を主神とした本殿と拝殿は1952(昭和27)年に国宝に指定された。現在の本殿と拝殿は、1425年に足利義満の命により25年かけて再建され、今年で再建600周年を迎える。前後2つの入り母屋造りがつながった「比翼入り母屋造り」の屋根は全国唯一の様式とされ、吉備津造りとも呼ばれる。

今年は、8月の3度の週末に6回の放水を行った。四方にある4本の放水銃から、15時55分からの5分間、本殿に向かって放水。多い日には200人以上が、同イベントを楽しみに集まった。境内からだけでなく山の下からでも放水は見え、虹がかかることもあったという。

禰宜(ねぎ)の上西謙介さんは「本殿の檜皮(ひわだ)ぶきは植物の屋根なので、火の粉が飛んでも燃えてしまう。神社内のどこで火災が起こっても放水銃を稼働してぬらすことで火災から守る必要がある。本番は他に3本の消火栓を加えた7本で、50分間にわたり放水できるようになっている」と話す。

参拝者の一人は「同イベントを知って、着替えを持って参戦した。迫力ある放水でびしょぬれになり、涼しくなり気持ちが良かった。本殿のいつもと違う表情も見え、夏の風物詩となってほしい」と話していた。

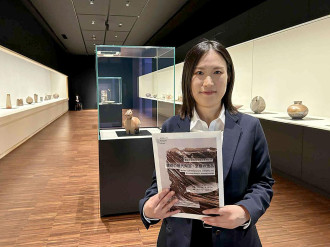

本殿・拝殿再建600年を記念して、岡山県立博物館(岡山市北区後楽園)で10月5日まで、古文書や歴代徳川将軍の朱印状などを展示する「吉備津神社展」を開催している。